De Wikipedia, la enciclopedia libre

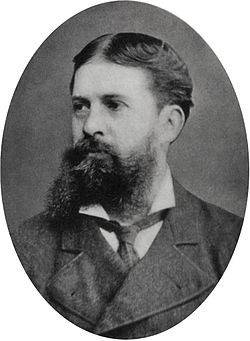

Charles Sanders Peirce nació en

Cambridge,

Massachusetts,

Estados Unidos de América (

10 de septiembre de

1839 -

19 de abril de

1914) y fue un

filósofo,

lógico y

científico estadounidense. Está considerado el fundador del

pragmatismo y padre de la

semiótica moderna.

Hijo de Sarah y Benjamin Peirce, profesor de

astronomía y

matemáticas en

Universidad Harvard, aunque se graduó en

química en la

Universidad Harvard, nunca logró tener una posición académica permanente a causa de su difícil personalidad (tal vez

maniaco-depresiva), y del escándalo que rodeó a su segundo matrimonio después de divorciarse de su primera mujer, Melusina Fay. Desarrolló su carrera profesional como científico en la

United States Coast Survey (

1859-

1891), trabajando especialmente en

astronomía, en

geodesia y en medidas pendulares. Desde 1879 hasta 1884 fue profesor de

lógica a tiempo parcial en la

Universidad Johns Hopkins. Tras retirarse en 1887, se estableció con su segunda mujer, Juliette Froissy, en Milford, donde murió de cáncer después de 26 años de escritura intensa y prolífica. No tuvo hijos.

Obra y valoración crítica [editar]

Peirce publicó dos libros,

Photometric Researches (

1878) y

Studies in Logic (

1883), y un gran número de artículos en revistas de diferentes áreas. Sus manuscritos, una gran parte de ellos sin publicar, ocupan cerca de 80.000 páginas. Entre

1931 y

1958 se ordenó temáticamente una selección de sus escritos y se publicó en ocho volúmenes con el nombre de

Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Desde

1982, se han publicado además algunos volúmenes de

A Chronological Edition, que aspira a alcanzar treinta volúmenes.

William James reconoció a Charles Peirce como fundador del

pragmatismo. Su pragmatismo puede entenderse como un método de resolver confusiones conceptuales relacionando el

significado de los

conceptos con las consecuencias prácticas. Sin ninguna duda, esta teoría no guarda ninguna semejanza con la noción vulgar de pragmatismo, que connota una burda búsqueda del beneficio así como la conveniencia política.

Peirce es también considerado como el padre de la

semiótica moderna: la ciencia de los

signos. Más aún, su trabajo —a menudo pionero— fue relevante para muchas áreas del conocimiento, tales como

astronomía,

metrología,

geodesia,

matemáticas,

lógica,

filosofía,

teoría e

historia de la ciencia,

semiótica,

lingüística,

econometría y

psicología. Cada vez más, ha llegado a ser objeto de abundantes elogios.

Popper lo ve como “uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos”. Por lo tanto, no es sorprendente que su trabajo y sus ideas acerca de muchas cuestiones hayan sido objeto de renovado interés, no sólo por sus inteligentes anticipaciones a los desarrollos científicos, sino sobre todo porque muestra efectivamente cómo volver a asumir la responsabilidad filosófica de la que abdicó gran parte de la filosofía del

siglo XX.

Sin embargo, Charles S. Peirce no debería ser considerado principalmente como filósofo o como lógico, sino como científico, tanto por su formación como por su carrera profesional. Sus informes a la

Coast Survey son un testimonio notable de su experiencia personal en el duro trabajo de medir y obtener evidencias empíricas. Una mirada a esos informes oficiales o a sus

Photometric Researches producidos en los años 1872-1875 proporciona una vívida impresión de trabajo científico sólido. Como escribió

Max Fisch, «Peirce no era meramente un filósofo o un lógico que ha estudiado cuestiones científicas. Era un científico profesional con todo derecho, que llevó a su trabajo las preocupaciones del filósofo y del lógico».

Aunque Peirce fue un filósofo sistemático en el sentido tradicional de la palabra, su obra aborda los problemas modernos de la

ciencia, la

verdad y el

conocimiento, a partir de su propia valiosa experiencia personal como lógico y científico experimental que trabajaba en el seno de una comunidad internacional de científicos y pensadores. Aunque realizó importantes contribuciones a la

lógica deductiva, Peirce estaba principalmente interesado en la lógica de la

ciencia y, más especialmente, en lo que llamó

abducción (como complemento a los procesos de

deducción e

inducción), que es el proceso por el que se genera una

hipótesis, de forma que puedan explicarse los hechos sorprendentes. En efecto, Peirce consideró que la abducción estaba en el corazón no sólo de la investigación científica sino de todas las actividades humanas ordinarias.

La principal dificultad en el estudio de Peirce es probablemente el aire de provincianismo estadounidense que todavía se cierne alrededor del

pragmatismo. Una segunda dificultad, de no menor importancia, es que la

interpretación del

pensamiento de Peirce ha provocado durante años un amplio desacuerdo entre los estudiosos peirceanos, debido en parte a la presentación fragmentaria y caótica de su obra en los

Collected Papers y en parte a su ir contracorriente. El hecho es que Peirce no es un filósofo fácil de clasificar: algunos lo consideraron un pensador sistemático, pero con cuatro sistemas sucesivos (Murphey, 1961), otros lo vieron como un pensador contradictorio (Goudge, 1950), o como un metafísico especulativo de tipo idealista (Esposito, 1980). Sin embargo, en años más recientes ha comenzado a ganar aceptación general una comprensión más profunda de la naturaleza arquitectónica de su pensamiento y de su evolución desde sus primeros escritos en 1865 hasta su muerte en 1914. En la última década todos los estudiosos peirceanos han reconocido claramente la coherencia básica y la sistematización innegable del pensamiento de Peirce.

Véase también: Concepción de la ciencia [editar]

Las afirmaciones de Peirce sobre la naturaleza de la actividad científica tienen una sorprendente continuidad con las discusiones contemporáneas en

epistemología,

metodología y

filosofía de la ciencia, sobre todo por el énfasis que puso en el carácter social y comunitario de la ciencia. Sin duda, algunas de las manifestaciones de su absoluta confianza en el progreso científico resultan hoy en día anacrónicas. Peirce era un hombre del siglo XIX y, en consonancia con el espíritu de su época, tenía una fe casi religiosa en la capacidad de la ciencia para descubrir la verdad. En este sentido, Peirce era un firme defensor de una aproximación científica a la filosofía. Es más, en cierto modo Peirce quería transformar la filosofía en una ciencia estricta, hacer de la filosofía una “filosofía científica”, no sólo en los ámbitos de la

lógica y la

epistemología, sino de manera más urgente y necesaria en

metafísica y

cosmología.

Hoy en día esa pretensión puede parecer anticuada, e incluso ridícula, propia de los filósofos del pasado o del

positivismo más crudo e intransigente. Esta actitud científica ha motivado que Peirce, a diferencia de otros

pragmatistas como

William James o F. C. S.

Schiller, fuera visto con simpatía e incluso admiración por parte de muchos pensadores de la tradición de la

filosofía analítica. Sin embargo, aunque en alguna ocasión denominara al

pragmatismo como una filosofía proto-positivista (

EP 2:339, 1905), sería más que inexacto decir que Peirce fue un filósofo

positivista en sentido estricto. En primer lugar, una de las lecciones que más vivamente aprendió del devoto espíritu

unitario de

Harvard, —del que su padre,

Benjamin Peirce, fue incansable promotor— era la idea de reconciliar ciencia y religión. Este es, efectivamente, un impulso central en toda la obra de Peirce que a menudo ha pasado desapercibido por los autores que sostienen una lectura

naturalista de la

máxima pragmática y del

método científico. De hecho, para Peirce la investigación científica es la actividad religiosa por excelencia, puesto que su objeto es, sencillamente, la búsqueda apasionada y desinteresada de la verdad (

CP 1.234, 1901).

Peirce adoptó un concepto muy amplio de ciencia que no quedaba restringido a las ciencias entendidas como ciencias de laboratorio. Para él la ciencia no consiste ni única ni principalmente en una colección de hechos o métodos, ni siquiera en un conjunto sistemático de conocimientos; se trata de una actividad social. Esto es, la ciencia es una investigación auto-controlada, responsable y auto-correctiva llevada a cabo por hombres y mujeres reales bajo un mismo principio de cooperación con vistas a un fin muy particular: la consecución de la verdad (

CP 7.87, 1902; cfr.

EP 2:459, 1911). En otras palabras, la ciencia es un “proceso vivo” encarnado en un grupo de investigadores y animado por un intenso deseo de averiguar cómo son las cosas realmente (

CP 1.14, c.1897), por “un gran deseo de aprender la verdad” (

CP 1.235, 1902). De hecho, dirá Peirce, “el deseo de aprender” es el más importante requisito de la ciencia y la primera regla de la razón (

CP 1.135, c. 1899). Este requisito viene de la mano de otro precepto que, según Peirce, debería escribirse en todas las paredes de la ciudad de la filosofía: “no bloquear el camino de la investigación” (

CP 1.135, c. 1899). De acuerdo con su experiencia como científico entrenado en las salas de laboratorio, Peirce quería hacer de la filosofía una ciencia alejada tanto del

diletantismo literario como de la filosofía académica tradicional, a la que consideraba animada por un espíritu

dogmático y

racionalista.

Pero esto no suponía reducir, como hacía el

positivismo, todos los modos de conocimiento al conocimiento científico, sino que indicaba simplemente la necesidad de abordar los problemas filosóficos con una actitud experimental. Es decir, con un talante comunicativo y abierto a la revisión continua, a la necesaria corrección que implican tanto la discusión pública con los colegas como el contraste con la experiencia en el proceso de investigación científica. Esta actitud, que Peirce denominó

falibilismo, era una consecuencia necesaria de su rechazo radical del

fundacionalismo característico de la

filosofía moderna, que consideraba encarnada de modo prototípico en la figura de

Descartes. En concreto, Peirce criticó muy duramente el repliegue de la

filosofía moderna hacia el interior de la conciencia, el recurso a la

introspección como garantía del conocimiento y la idea de

intuición, entendida como aquella

cognición no determinada por cogniciones previas. En su rechazo del espíritu

escolástico, el

cartesianismo había hecho del

cogito la fuente última de la certeza, así como el eslabón fundante de todo el edificio del conocimiento, entendido como una cadena de razonamientos que se deducen de ese fundamento o principio necesario. Como consecuencia, el individuo y su conciencia constituían, en última instancia, la única garantía de la ciencia y el conocimiento racional. Para Peirce esto era una "filosofía de sillón", meramente especulativa y alejada del modo en que realmente trabajan los científicos. Para Peirce la ciencia era, en gran medida, el trabajo cooperativo y comunitario de hombres y mujeres trabajando en intercomunicación, corrigiéndose unos a otros en un proceso continuo de revisión de hipótesis, que conduciría a una opinión final encarnada en una comunidad ideal de investigadores.

De igual modo, la

duda metódica era para Peirce un modo insincero de acercarse a los problemas del conocimiento, pues no tenía en cuenta que los seres humanos estamos siempre enmarcados en un proceso activo y dinámico de corrección y adquisición de nuevas

creencias. En este proceso, la

duda es una irritación, una insatisfacción real producida por la resistencia que la realidad impone sobre determinadas creencias previas debido a una situación nueva que desafía el conjunto de hábitos acumulado por la experiencia. La duda es, por tanto, un catalizador para la puesta en marcha de nuevas creencias que permitan controlar esa situación inestable y, por tanto, proporcionan al agente de disposiciones firmes para actuar. Como dice Peirce, no se puede dudar a placer. La duda cartesiana es una duda artificial, una “duda de papel” (

CP 5.445, 1905). En definitiva, no podemos pretender dudar en la filosofía de aquello de lo que no dudamos en nuestros corazones (

CP 5.265, 1868).

Concepción triádica del signo [editar]

Frente a la concepción dualista que tiene su origen moderno en el lingüista Ferdinand de Saussure, para Peirce las palabras, los signos, no son sólo lo que está en nuestro discurso en lugar de las cosas, sino que, sobre todo, signo es «lo que al conocerlo nos hace conocer algo más» (

CP, 8.332, 1904). Esto supone un contraste con los filósofos de la Edad Moderna, pues tanto racionalistas como empiristas sostuvieron que tenemos un conocimiento directo e infalible de nuestros propios pensamientos, y en ese conocimiento fundaron tanto la ciencia como la autonomía moral del individuo.

Desde sus primeros escritos Peirce rechazó tajantemente tanto el dualismo cartesiano como la tesis de Locke de que todo pensamiento era percepción interna de ideas. El ariete de toda su reflexión es la comprensión de la estructura triádica básica que conforma la relación lógica de nuestro conocimiento como un proceso de significación. La función representativa del signo no estriba en su conexión material con el objeto ni en que sea una imagen del objeto, sino en que sea considerado como tal signo por un pensamiento. En esencia, el argumento es que toda síntesis proposicional implica una relación significativa, una semiosis (la acción del signo), en la que se articulan tres elementos:

1) El signo o

representamen (que es el nombre técnico que emplea Peirce), es «algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. Ese signo creado es al que llamo interpretante del primer signo. Este signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de algo no en todos sus aspectos, sino sólo en relación con alguna idea a la que a veces he llamado la base (ground) del representamen» (

CP 2.228, c.1897).

2) El

objeto es aquello por lo que está el signo, aquello que representa.

3) El

interpretante es el signo equivalente o más desarrollado que el signo original, causado por ese signo original en la mente de quien lo interpreta. Se trata del elemento distintivo y original en la explicación de la significación por parte de Peirce y juega un papel central en toda interpretación no reduccionista de la actividad comunicativa humana. Este tercer elemento convierte a la relación de significación en una relación triádica —frente a todo dualismo cartesiano o estructuralista post-saussureano—, pues el signo media entre el objeto y el interpretante, el interpretante relaciona el signo y el objeto, y el objeto funda la relación entre el signo y el interpretante.

Todo signo es un

representamen. Representar es la operación más propia del signo, es estar en lugar del objeto «como el embajador toma el lugar de su país, lo representa en un país extranjero». Representar es «estar en una relación tal con otro que para un cierto propósito es tratado por una mente como si fuera ese otro. Así, un portavoz, un diputado, un agente, un vicario, un diagrama, un síntoma, una descripción, un concepto, un testimonio, todos ellos representan, en sus distintas maneras, algo más a las mentes que los consideran» (

CP 2.273, 1901). Pensar es el principal modo de representar, e interpretar un signo es desentrañar su significado. El representamen no es la mera imagen de la cosa, la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento. El signo no es solo algo que está en lugar de la cosa (que la sustituye, con la que está en relación de «equivalencia»), sino que es algo mediante cuyo conocimiento conocemos algo más. Al conocer el signo inferimos lo que significa. El representamen amplía así nuestra comprensión, de forma que el proceso de significación o semiosis llega a convertirse en el tiempo en un proceso ilimitado de inferencias. Por ello los signos no se definen sólo porque sustituyan a las cosas, sino porque funcionan realmente como instrumentos que ponen el universo al alcance de los intérpretes, pues hacen posible que pensemos también lo que no vemos ni tocamos o ni siquiera nos imaginamos.

Las personas o intérpretes son portadores de interpretantes, de interpretaciones. El signo crea algo en la mente del intérprete, y ese algo creado por el signo, ha sido creado también de una manera indirecta y relativa por el objeto del signo. En este sentido, puede decirse que la aportación capital de Peirce consiste en poner de manifiesto que, si se acepta que los procesos de significación son procesos de inferencia, ha de aceptarse también que la mayor parte de las veces, esa inferencia es de naturaleza hipotética («abductiva» en terminología de Peirce), esto es, que implica siempre una interpretación y tiene un cierto carácter de conjetura. Nuestra interpretación es siempre falible, esto es, puede ser siempre mejorada, corregida, enriquecida o rectificada.

Bibliografía [editar]

- Barrena, Sara, La razón creativa: crecimiento y finalidad del ser humano según C. S. Peirce, Rialp, Madrid, 2007. Un excelente estudio de un aspecto central del pensamiento de Peirce.

- Brent, James. Charles Sanders Peirce. A Life, edición revisada y ampliada. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1998. Un valioso estudio de la carrera de Peirce y de su problemática vida, destacando sus fallos y fragilidades.

- Debrock, Guy. "Peirce, a Philosopher for the 21st Century. Introduction", Transactions of the Ch. S. Peirce Society 28 (1992), pp. 1-18. Un artículo introductorio que explica bien por qué la filosofía de Peirce es relevante para nuestro tiempo.

- Hookway, Christopher. Peirce. London: Routledge & Kegan Paul, 1985. Una explicación general muy buena de la obra de Peirce como precursor de la filosofía analítica contemporánea.

- Nubiola, Jaime y Fernando Zalamea. "Peirce y el mundo hispánico. Lo que C. S. Peirce dijo sobre España y lo que el mundo hispánico ha dicho sobre Peirce". Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2006. Un riguroso y muy completo estudio de las relaciones entre Peirce y el mundo hispánico.

- Parker, Kelly A. The Continuity of Peirce's Thought. Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 1998. Un trabajo académico sobresaliente que describe la continuidad del pensamiento de Peirce a lo largo de su vida.

- Peirce, Charles S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vols. 1-8, C. Hartshorne, P. Weiss y A. W. Burks (eds). Cambridge, MA: Harvard University Press. Edición clásica de los escritos de Peirce. Se trata de un trabajo fundamental que, no obstante, adolece de ciertos criterios de selección temática, no cronológica, que dificultan la comprensión de la unidad y la coherencia de la obra de Peirce. Citado en el texto como CP, seguido del número de volumen y parágrafo.

- Peirce, Charles S. The Essential Peirce, 2 vols., N. Houser et al (eds.) Bloomington, IN: Indiana University Press, 1992-1998. Una excelente edición de los trabajos filosóficos de Peirce más relevantes. Las introducciones a los dos volúmenes, escritas por Nathan Houser, son la mejor presentación breve de Peirce que se ha producido hasta ahora. Citado en el texto como EP, seguido del número de volumen y página.

- Percy, Walker. Signposts in a Strange Land, P. Samway (ed.). New York: Farrar, Straus & Giroux, 1991, pp. 271-291. Una sugerente introducción a Peirce para no filósofos escrita por un novelista reconocido.

Este artículo es una versión desarrollada y actualizada de la entrada preparada por

Jaime Nubiola y

Sara Barrena en el año 2000 para

Nupedia: The Free Encyclopedia. La sección sobre la concepción peirceana de la ciencia ha sido elaborada por

Ignacio Redondo.

Enlaces externos [editar]

Robert Nozick.

Robert Nozick.